« Paris noir » : grand rattrapage au Centre Pompidou

Avec Paris noir, le Centre Pompidou fait événement en rassemblant les œuvres de 150 artistes africains et afro-descendants ayant travaillé dans la capitale dans la seconde moitié du XXe siècle. Le musée enclenche ainsi une reconnaissance nécessaire d’un pan méconnu de l’histoire de l’art.

dans l’hebdo N° 1856 Acheter ce numéro

© Adagp Paris 2025

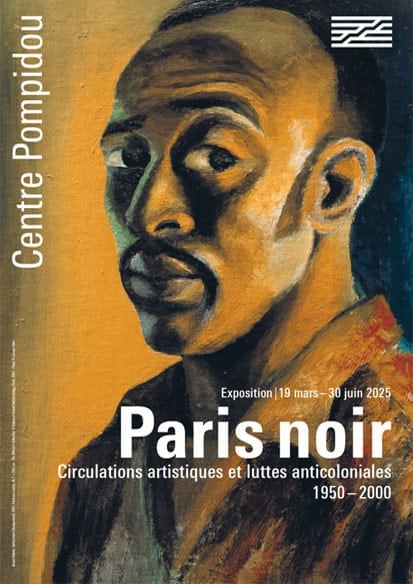

Paris noir – Circulations artistiques et luttes anticoloniales, 1950-2000, du 19 mars au 30 juin au Centre Pompidou. www.centrepompidou.fr

Avant sa fermeture pour cinq ans de travaux, c’est à une véritable autocritique que se livre le Centre Pompidou avec l’exposition Paris noir. Circulations artistiques et luttes anticoloniales (1950-2000). En consacrant l’intégralité de sa Galerie 1 aux œuvres d’environ 150 artistes africains et afro-descendants ayant vécu dans la capitale ou y ayant travaillé plus ponctuellement dès les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, le musée révèle en effet tout un pan de l’histoire de l’art qu’il avait jusque-là ignoré. Il est très loin d’être le seul à avoir fait preuve de ce manquement.

Aux États-Unis et en Grande-Bretagne la place des artistes noirs dans la modernité artistique fait depuis longtemps l’objet de recherches et d’expositions.

A. Lafont

« Alors qu’aux États-Unis et en Grande-Bretagne la place des artistes noirs dans la modernité artistique fait depuis longtemps l’objet de recherches et d’expositions, aucune institution française ne s’était jusque-là saisie de la question autrement que sous la forme de quelques monographies. Wifredo Lam, Ousmane Sow, Faith Ringgold, Hervé Télémaque, Sarah Maldoror ou encore Ousmane Sembène, par exemple, ont eu les leurs », nous explique Anne Lafont, historienne de l’art et directrice d’études à l’EHESS.

Pour cette chercheuse qui réfléchit notamment aux questions historiographiques liées à la notion d’art africain, l’exposition est donc un événement majeur. Sur le plan culturel, mais aussi patrimonial et politique, ce Paris noir enclenche un grand et nécessaire rattrapage.

Comme l’on pouvait s’y attendre après « quarante ans d’expositions qui n’ont pas eu lieu », selon l’expression d’Anne Lafont, Paris noir offre un paysage des plus denses. Le visiteur se voit toutefois rassuré par quelques figures et événements qui ont réussi à se faire une place dans l’historiographie. Dans la première salle, intitulée « Paris panafricain », Aimé Césaire nous accueille. Le Discours sur le colonialisme qu’il publie en 1950 constitue l’une des nombreuses références proposées comme porte d’entrée par la commissaire principale de l’exposition, Alicia Knock.

Le politique est donc d’emblée lié à l’artistique dans l’exploration citadine du Centre Pompidou, qui se place aussi sous les augures de l’écrivain américain James Baldwin ainsi que des Haïtiens René Depestre et Jacques Stephen Alexis, de l’intellectuel sénégalais Alioune Diop, qui fonde en 1947 la maison d’édition Présence africaine, ou encore les penseurs de la négritude que sont Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas. En convoquant ces écrivains au cœur de son Paris noir, le musée affirme l’ambition de traiter d’un mouvement d’ensemble, d’un rhizome, et non seulement de ses manifestations dans les arts plastiques.

Relier les mémoires

La scénographie de l’exposition matérialise ce chemin complexe. Après la salle évoquée plus tôt, où nous découvrons parmi des œuvres aux styles et techniques très divers l’autoportrait de facture moderniste de Gérard Sékoto, exilé politique sud-africain qui vit à Paris des temps difficiles, on entre dans un espace assez étroit dédié à Édouard Glissant et à sa pensée du « Tout-monde ». Des sculptures aux silhouettes totémiques du Cubain Agustín Cárdenas, dont l’auteur de La Lézarde fut un grand ami et admirateur, se dressent telles les gardiennes de la salle.

Elles participent aussi du large réseau de relations que donne à appréhender Alicia Knock, qui pour réussir cet exercice, d’autant plus ardu que les œuvres étaient très dispersées, s’est entourée de trois autres commissaires et d’un solide conseil scientifique. On aperçoit aussi par quelques ouvertures l’installation circulaire pensée comme une matrice par Valérie John. Avec son œuvre au fond bleu indigo consacrée à Glissant, où des objets récupérés composent un mobile, de petites boîtes évoquant des embarcations de fortune, l’artiste martiniquaise répond à l’une des quatre commandes passées par le Centre Pompidou.

Cette plasticienne, dont l’art vise à relier les mémoires antillaise et africaine, a connu la fin de la période couverte ici ; elle a vu éclore les « Nouveaux lieux du Paris noir », titre de la dernière des 15 sections de l’exposition. Mais, si l’on quitte Paris noir à l’orée des années 2000, l’événement met en scène, nous dit Anne Lafont, « une expérience noire qui est une donnée pour penser le monde d’hier comme celui d’aujourd’hui ».

Selon la chercheuse, les œuvres et les passionnants documents réunis – les nombreuses revues fondées tout au long de la période, telle Tropiques d’Aimé et Suzanne Césaire, sont au rendez-vous, ainsi qu’une ribambelle de cartons d’invitation à des vernissages dans des lieux souvent fondés par les artistes eux-mêmes, aujourd’hui tombés dans l’oubli – constituent « un excellent point de départ pour la constitution d’une archive visuelle noire, qui invite à repenser la modernité ».

Modernité

Mêlant approche chronologique et thématique, Paris noir donne clairement à voir la participation des artistes noirs aux différents courants de la modernité. Côté « surréalismes afro-atlantiques », on retrouve ainsi par exemple des toiles de Wifredo Lam et du peintre Roland Dorcély, qui avec l’Afro-Américain Beauford Delanay ou encore le peintre, sculpteur et musicien martiniquais Henri Guédon apparaissent de façon récurrente tout au long de la visite. L’abstraction n’échappe pas aux explorations des artistes noirs qu’accueille plus ou moins longtemps et chaleureusement la capitale française.

Ce qui s’éprouve ici, c’est la reconstitution d’une réalité dont on avait une connaissance émiettée.

A. Lafont

Bien qu’ayant des vécus différents selon qu’ils viennent d’un pays ou d’un autre, qu’ils fassent partie de la diaspora ou s’inscrivent plutôt dans un large maillage de solidarités noires transcontinentales, les artistes que nous rencontrons à travers leurs œuvres sont tous marqués par l’histoire de l’esclavage et de la colonisation. Leur contribution à la modernité artistique s’en ressent, de même qu’elle est traversée par les grandes luttes qui mobilisent alors Africains et Afro-descendants à travers le monde.

« Ce qui s’éprouve ici, c’est la reconstitution d’une réalité dont on avait une connaissance émiettée, qui ne permettait pas d’avoir une vision générale des réseaux artistiques, de la grande variété des formes plastiques et de l’engagement politique multifocal des artistes, en correspondance avec les festivals panafricains, les luttes sociales dans les départements d’outre-mer, les demandes de droit et d’égalité des immigrés, les insurrections contre l’apartheid… », résume bien Anne Lafont dans la postface du catalogue de l’exposition, qui rend compte de la profondeur des recherches menées pendant dix ans pour construire l’événement.

Foisonnement

Grâce à un grand nombre de textes accompagnant les œuvres, la Galerie 1 du Centre Pompidou contient tout ce qu’elle peut de ce foisonnement resté injustement en marge de la version dominante de l’histoire de l’art. La traversée est vertigineuse, bien que forcément incomplète. « On aurait pu souhaiter par exemple qu’une plus grande place soit faite aux travaux de jeunes chercheurs français, de plus en plus nombreux à s’emparer de cette histoire de l’art noir. Leurs études sont d’autant plus importantes qu’il existe toujours une grande disproportion de la recherche, en faveur des artistes afro-américains », estime la chercheuse.

Les œuvres féminines exposées dans les parties « Nouvelles abstractions » et « Nouveaux lieux du Paris noir », peuvent aussi nous faire remarquer la sous-représentation des femmes. Si ces dernières furent en effet moins nombreuses que leurs confrères à trouver les moyens d’exercer leur art dans la capitale française, leur rareté dans l’exposition est sans doute liée aussi aux directions de recherche privilégiées par les commissaires.

« On aurait encore pu espérer qu’une place plus importante soit accordée aux arts du spectacle, qui chez nombre d’artistes africains et afro-descendants vont de pair avec la création plastique », observe Anne Lafont. Le théâtre d’Aimé Césaire et celui de Kateb Yacine sont en effet les seuls à être cités – et encore, très brièvement. Le jazz, en revanche, est partout. On saisit combien il innerve une création en quête constante d’invention et de liberté, dont il faut espérer que l’histoire puisse continuer de s’écrire malgré un contexte politique peu propice à la recherche, a fortiori lorsque celle-ci touche aux migrations.

Pour aller plus loin…

« Banlieues chéries », une déclaration d’amour

« Disco. I’m coming out » : Boogie Nights

« Arp mythique, Arp antique » : une inspiration venant de loin