Cette encombrante démocratie

En France comme dans d’autres sociétés libérales, l’État de droit subit la vindicte du gouvernement et de l’extrême droite politique et médiatique. Qui sont ses ennemis et quels effets ont leurs assauts ? Analyses de la revue Pouvoirs.

dans l’hebdo N° 1856 Acheter ce numéro

© Roland Macri / Hans Lucas / AFP

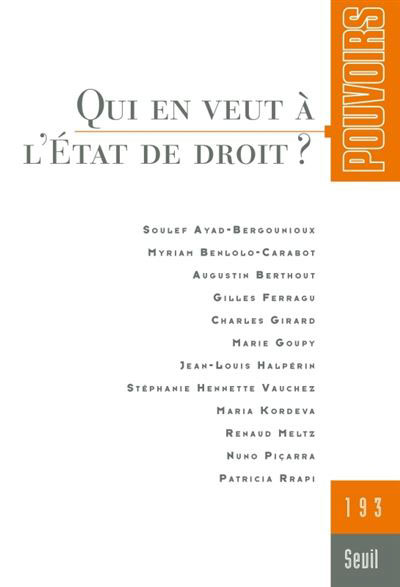

« Qui en veut à l’État de droit ? », Pouvoirs, n° 193, Seuil, 192 pages, 19,80 euros

« L’État de droit, ça n’est pas intangible, ni sacré », déclarait Bruno Retailleau au Journal du dimanche, dans un entretien paru le 30 septembre 2024. Un propos faisant écho aussi bien aux saillies du secrétaire général du syndicat Alliance Police nationale, Fabien Vanhemelryck – accusant « la justice » de constituer le problème de la police lors d’un rassemblement devant l’Assemblée nationale le 19 mai 2021 – qu’aux égarements de l’extrême droite après la fermeture de C8 : l’éditorialiste Mathieu Bock-Côté ciblait alors l’État de droit, au nom duquel s’exerceraient la surveillance, la punition et le fichage idéologique des citoyens, dans « Le Grand Rendez-Vous », l’émission de Sonia Mabrouk, le 18 février 2024.

Autant d’attaques pour quelle cible ? Dans son numéro intitulé « Qui en veut à l’État de droit ? », la revue Pouvoirs donne la parole à des juristes pour mieux cerner cet État de droit aussi imprécis que décrié, ainsi que ses ennemis. Dans son acception contemporaine, qui connaît un âge d’or des années 1970 jusqu’au début du XXIe siècle, ce terme désigne un concept politico-juridique aux multiples définitions, mais reposant sur l’encadrement de la puissance publique par le droit et l’égalité devant la loi.

Absence de consensus

Présent dans nombre de constitutions à travers le monde, mais absent de la Constitution française, il figure également à l’article 2 du traité de Maastricht, signé en février 1992, qui a créé l’Union européenne (voir l’article de Jean-Louis Halpérin). Une diversité de références reflétant l’absence de consensus sur sa définition et qui ouvre la porte aux manipulations.

L’État de droit ne peut se contenter du seul respect du droit ou d’un ordre constitutionnel : derrière les notions de « constitutionnalisme autoritaire » et de « légalisme autoritaire », les juristes désignent les gouvernements employant le droit au service d’agendas liberticides, en mettant la main sur les rouages juridiques de la société, en nommant des juges à leur service ou en vidant de tout pouvoir les mécanismes de contrôle, que ce soit en Turquie, en Hongrie ou en Pologne (Patricia Rrapi).

À défaut d’une définition juridique précise, l’État de droit apparaît bel et bien comme un concept politique. Pour mieux le cerner, les juristes invitent à s’intéresser à ses ennemis, dont les rangs ne cessent de grossir. Retailleau est l’arbre qui cache la forêt : aux côtés des politiques, tel Gérald Darmanin, qui assumait déjà de violer une décision de la Cour européenne des droits de l’homme dans le cadre d’une expulsion en octobre 2023, plusieurs cercles juridiques proches de l’extrême droite se sont organisés pour proposer des lieux de réflexion et d’élaboration d’un conservatisme juridique propre à nourrir les courants autoritaires (Stéphanie Hennette-Vauchez).

Le Cercle Droit & Liberté, associé à l’Institut de formation politique, dénonce autant l’écologie politique que le « wokisme » de l’État de droit, lequel menacerait la liberté. Le Cercle Droit et Débat public publie plusieurs tribunes dans la presse de droite. Le Centre européen pour le droit et la justice s’engage quant à lui dans la lutte juridique au niveau européen, par exemple contre le port du voile dans les compétitions sportives, et cible notamment la Cour européenne des droits de l’homme.

Les atours de la démocratie

L’argumentaire déployé par le courant du conservatisme juridique est particulièrement pernicieux parce qu’il se pare des atours de la démocratie. La sortie de Retailleau en est une parfaite illustration, puisqu’il la justifie en rappelant que « la source de l’État de droit, c’est la démocratie, c’est le peuple souverain ». Un propos qui s’inscrit dans un discours de dénonciation du « gouvernement des juges » et des « droits-de-l’hommistes », qui feraient obstacle à la souveraineté populaire.

Cependant, cet appel au peuple est fallacieux : il ne vise qu’à justifier une restriction des droits pour certaines parties de la population, et devient lettre morte en ce qui concerne les luttes sociales. Il s’inscrit dans le courant de l’illibéralisme, dont Viktor Orbán s’est fait le porte-étendard en reprenant le terme à son compte : en appeler à la démocratie contre le droit, pour mieux justifier la réduction des droits individuels.

Cette manipulation est d’autant plus néfaste qu’elle suscite un discours de rejet de la démocratie par une frange des partisans de l’État de droit, qui prétendent s’opposer aux conservateurs mais constituent la deuxième face de la même pièce : l’État de droit serait alors menacé par la démocratie elle-même et justifierait une réduction de la vox populi au profit d’experts. Une position élitiste et classiste idéale pour faire taire une fois encore les luttes sociales.

Manquements

La gauche n’a pas été sans critiquer elle-même l’État de droit. Néanmoins, les attaques portent plutôt sur son incomplétude : le paravent de l’État de droit permettrait de légitimer un ordre inégalitaire ou injuste. Ainsi, l’état d’exception qui se développe depuis un quart de siècle s’inscrit de façon croissante dans le droit ordinaire, tandis que le secret d’État justifie les manquements démocratiques (Renaud Meltz). D’où l’intérêt de revenir à la dynamique politique qui a accompagné le renforcement de l’État de droit au siècle dernier : un développement qui s’inscrit dans « l’histoire commune des luttes citoyennes contre le pouvoir illimité de gouverner » (Patricia Rrapi).

Si l’État de droit est « l’âme d’une époque : celle des libertés individuelles, de l’interdiction d’exercer un pouvoir arbitraire, de la protection juridictionnelle dans un cadre constitutionnel démocratique » (Maria Kordeva), alors les assauts qu’il subit témoignent de la dérive de nos systèmes politiques. Les commentaires faisant suite à la condamnation de Marine Le Pen en sont une nouvelle démonstration.

Pour aller plus loin…

« La science est la meilleure alliée des luttes pour la santé environnementale »

Palestine : quatre auteurs pour l’histoire

George Monbiot : « Après l’hégémonie culturelle néolibérale, nous risquons celle du fascisme »