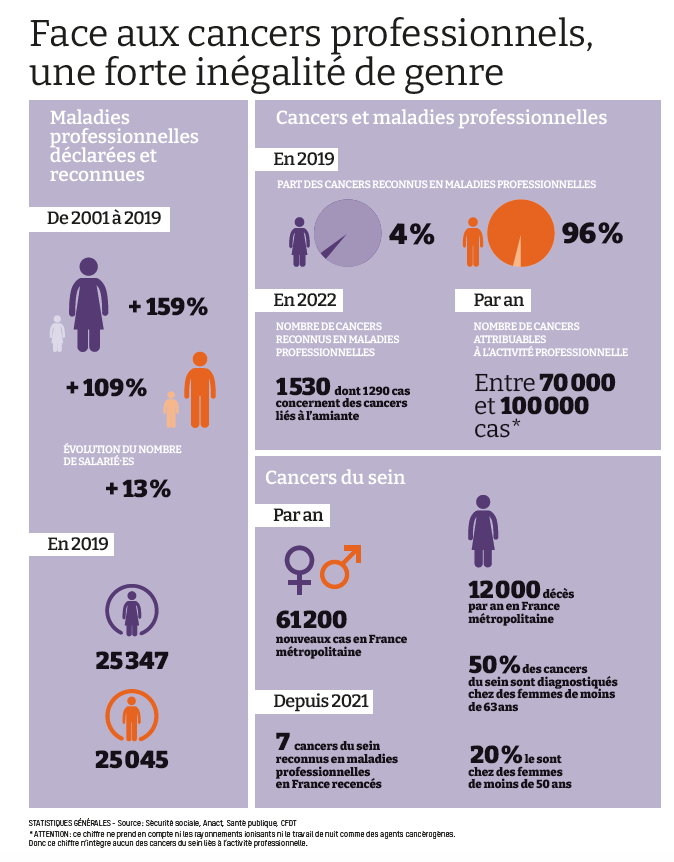

Cancer du sein : le tabou du travail

Plusieurs facteurs professionnels – notamment le travail de nuit et l’exposition aux rayonnements ionisants – augmentent le risque de contracter un cancer du sein. Face à l’inertie des pouvoirs publics, des femmes et des syndicats se battent pour le faire reconnaître comme maladie professionnelle.

dans l’hebdo N° 1856 Acheter ce numéro

© Simon WOHLFAHRT / AFP

C’est le cancer le plus fréquent, celui qui tue le plus de femmes chaque année en France et dans le monde : le cancer du sein. Tous les ans, en octobre, les pouvoirs publics se mobilisent pour sensibiliser sur le sujet à l’occasion d’Octobre rose. Alcool, tabagisme, obésité, antécédents familiaux, les facteurs de risque sont désormais bien connus et remis en avant à chaque campagne de sensibilisation.

Un indicateur n’est cependant jamais évoqué. Comme s’il n’existait pas : le travail. « Ce sont toujours les comportements individuels de la femme qui sont mis en avant. Les potentielles conséquences du travail, elles, ne sont jamais évoquées », note Marie-Christine Cabrera-Limame, infirmière de la santé au travail et membre bénévole du Groupement d’intérêt scientifique sur les cancers d’origine professionnelle et environnementale dans le Vaucluse (Giscope 84).

Pourtant, de nombreuses études scientifiques mettent désormais en avant plusieurs facteurs de risque liés au travail qui augmentent la probabilité de contracter cette maladie qui tue plus d’une personne affectée sur dix. Dans une indifférence presque totale. C’est pour cette raison que, lors des Assises de la santé et de la sécurité des travailleur·ses, les organisateurs ont voulu mettre ce sujet à l’ordre du jour. Un groupe de travail y a ainsi consacré une journée entière.

Il y a un impensé total sur cette question (…) Le cancer du sein est perçu comme une fatalité.

A. Marchand

Et le chantier est immense. Déjà pour informer les femmes que le développement de leur cancer du sein pourrait avoir un lien avec leur activité professionnelle. « Il y a un impensé total sur cette question. La très grande majorité des personnes n’imaginent pas que leur maladie puisse être d’origine professionnelle. Le cancer du sein est perçu comme une fatalité », explique Anne Marchand, historienne et sociologue, codirectrice du Giscope 93.

Une fatalité qui n’en est pas forcément une. Plusieurs études mettent en avant l’augmentation du risque de contracter un cancer du sein pour les femmes travaillant de nuit. L’une de ces études a notamment fait date en 2018. Conduite par une équipe de l’Inserm, elle a regroupé des données hétérogènes de plusieurs pays. Et la conclusion est sans appel : une femme qui a régulièrement travaillé trois heures entre minuit et cinq heures du matin a 26 % de risques supplémentaires de contracter un cancer du sein qu’une autre qui n’a jamais travaillé de nuit.

Et la probabilité grimpe en flèche si le travail de nuit persiste dans le temps. Ainsi, une femme qui a travaillé trois nuits par semaine pendant dix ans a entre 2,5 et 3 fois plus de probabilités de développer un cancer du sein. Travailler de nuit perturberait le cycle habituel jour/nuit et ainsi la sécrétion de mélatonine, l’hormone du sommeil qui a une action anti-cancérogène.

Le travail de nuit, risque « probable »

La hausse de probabilité identifiée par cette étude est très importante. À titre de comparaison, fumer majore le risque de cancer du sein d’environ 20 % ! Même ordre de grandeur pour une consommation limitée d’alcool (un à deux verres par jour). Surtout, ces données sont particulièrement inquiétantes dans un contexte où les femmes travaillent de plus en plus de nuit. Elles n’étaient « que » 173 000 à travailler « habituellement » de nuit en 1982. Trente-cinq ans plus tard, elles sont plus de 580 000.

Travailler trois nuits par semaine pendant dix ans multiplie le risque par 2,5 à 3.

Malgré cela, le lien entre travail de nuit et le cancer du sein reste « probable » mais pas certain, selon le Centre international de recherche sur le cancer (Circ). Dans son classement des agents cancérogènes, le travail de nuit figure dans la catégorie 2 pour le cancer du sein, c’est-à-dire « probablement cancérogène ». Au même titre, par exemple, que le tabac. Malgré tout, de plus en plus d’études épidémiologiques – notamment internationales – vont dans le sens de l’Inserm. La dernière, menée en 2024, qui compile de nombreuses études réalisées, confirme un lien entre le travail de nuit et le cancer du sein.

En revanche, si le travail de nuit figure toujours dans la catégorie 2 du Circ, ce n’est pas le cas des rayonnements ionisants. Ces rayons radioactifs sont, eux, classés dans la catégorie 1, c’est-à-dire « cancérogène certain ». 350 000 actifs sont exposés à ces rayonnements dans leur profession. Mais, malgré cette classification, aucun tableau de maladie professionnelle n’existe concernant ce risque sur la survenue d’un cancer du sein. Pis, il n’existe aucun tableau de maladie professionnelle concernant les cancers du sein.

Sans tableau, on doit montrer l’existence d’un lien ‘direct’ et ‘essentiel’ entre la maladie et le travail de la malade.

É. Leroux

Or, quand on parle de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, ces « tableaux » sont au cœur du sujet. En effet, ils permettent de faire reconnaître de manière bien plus simple sa maladie comme ayant une origine professionnelle. « Sans tableau, on doit montrer l’existence d’un lien ‘direct’ et ‘essentiel’ entre la maladie et le travail de la malade. Et c’est très complexe parce qu’il ne faut pas qu’il y ait de facteurs de risques extraprofessionnels », explique, lors des assises de la santé et de la sécurité des travailleur·ses, Élisabeth Leroux, avocate au cabinet TTLA, spécialisé en santé au travail.

Autrement dit, pour une femme atteinte d’un cancer du sein qui a travaillé toute sa vie de nuit et a été exposée à des rayonnements ionisants à son travail, il suffit qu’elle ait des antécédents familiaux pour que la reconnaissance de son cancer en maladie professionnelle soit fortement compromise. À l’inverse, lorsqu’une maladie entre dans un tableau, il existe une « présomption d’imputabilité ».

« Si un salarié habituellement exposé à un risque pris en compte par un tableau est victime d’une maladie qui remplit tous les critères exigés par ce tableau, cette maladie est présumée d’origine professionnelle. Le salarié n’a donc pas à prouver qu’il existe un lien entre cette maladie et son travail », explique l’Institut de recherche sur la santé et la sécurité au travail (INRS).

Une sous-déclaration massive

Pourquoi, alors, n’existe-t-il pas de tableau pour le cancer du sein ? « Ces tableaux sont en décalage avec la connaissance scientifique. Ils représentent bien plus un rapport de force social qu’une classification scientifique. Ils sont une catégorie juridico-politique », souligne Anne Marchand. En effet, leur élaboration est notamment discutée au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT), dans une commission spécialisée où siègent des représentants des organisations syndicales et patronales.

Or le Medef et la CPME, les deux principaux représentants des employeurs, freinent des quatre fers devant l’introduction de nouveaux tableaux. « Cette commission, ce n’est pas un organisme qui défend l’intérêt public. C’est une négociation de marchands de tapis avec un patronat qui défend ses sous », rage Annie Thébaud-Mony, sociologue et figure de proue de la lutte contre l’amiante et les cancers d’origine professionnelle.

Parce qu’évidemment, derrière la création de ce tableau, il y a un enjeu financier majeur. À partir du moment où une maladie est reconnue comme professionnelle, le malade reçoit une rente versée par la branche AT-MP (accident du travail-maladie professionnelle) de la Sécurité sociale. Or cette branche est financée quasi exclusivement par les employeurs.

En empêchant de faciliter la reconnaissance du cancer du sein en maladie professionnelle, ce ne sont donc pas les employeurs, mais tout un chacun, via le financement de la branche maladie de la Sécurité sociale, qui prend en charge le coût. En 2024, une commission établissait entre 600 et 900 millions d’euros le coût de la sous-déclaration des cancers d’origine professionnelle. Et cela, sans prendre en compte les potentiels cancers du sein issus du travail de nuit ou de l’exposition à des rayonnements ionisants.

La sous-déclaration est massive, aussi pour le cancer du sein.

M. Rabussier

« La sous-déclaration est massive, aussi pour le cancer du sein. Mais le Medef est vent debout s’agissant de la création d’un tableau sur ce sujet », assure Monique Rabussier. Cette militante à la CFDT est porte-parole de l’action du syndicat sur le cancer du sein. Elle rappelle que, si la commission du COCT donne un avis, « c’est l’État qui a le dernier mot ».

Les syndicats mobilisés

Pour faire pencher la balance, son syndicat a lancé une large action, notamment avec la CFDT-mineurs de Lorraine, pour accompagner des femmes atteintes de cancer du sein dans une procédure de reconnaissance de celui-ci. Cette action concerne notamment plusieurs infirmières, une profession particulièrement exposée aux deux risques cités précédemment : le travail de nuit et les rayonnements ionisants, via les services de radiologie et d’imagerie médicale. En 2023, Martine O., infirmière à l’hôpital de Sarreguemines en Moselle, a ainsi vu son cancer du sein reconnu en maladie professionnelle. Elle avait travaillé 873 nuits, une première.

On commence vraiment à avoir des avis favorables et des tribunaux qui nous donnent raison.

É. Leroux

Depuis cette victoire, la CFDT, comme la CGT, poursuit sa stratégie : obtenir le maximum de cas de reconnaissance. Ces quatre dernières années, elle en a obtenu sept. Un chiffre qui paraît dérisoire mais qui montre toutefois une régularité de plus en plus significative dans la reconnaissance du cancer du sein en maladie professionnelle. « On commence vraiment à avoir des avis favorables et des tribunaux qui nous donnent raison », se félicite Élisabeth Leroux.

En plus des infirmières, d’autres professions pourraient être particulièrement touchées. En premier lieu, les hôtesses de l’air. Celles-ci, notamment lors des longs courriers, sont à la fois exposées au travail de nuit et aux rayonnements cosmiques – lorsque les avions s’approchent des pôles. Malgré tout, à ce jour, aucune reconnaissance d’un cancer du sein d’origine professionnelle n’a eu lieu dans cette profession.

Face à l’accumulation de cas, la direction générale du travail et la CFDT ont saisi, en 2024, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses). Celle-ci doit alors se pencher sérieusement sur le lien entre travail de nuit et cancer du sein puis donner un avis sur le sujet. Si cet avis confirmait ce lien de manière certaine, cela pourrait ouvrir la voie à la création d’un tableau de maladie professionnelle – même si la lutte restera âpre – et à une meilleure sensibilisation sur le sujet. Parce qu’avec 12 000 femmes qui meurent chaque année d’un cancer du sein, prévenir tous les risques – y compris ceux liés au travail – est un enjeu majeur de santé publique.

Chaque jour, Politis donne une voix à celles et ceux qui ne l’ont pas, pour favoriser des prises de conscience politiques et le débat d’idées, par ses enquêtes, reportages et analyses. Parce que chez Politis, on pense que l’émancipation de chacun·e et la vitalité de notre démocratie dépendent (aussi) d’une information libre et indépendante.

Faire Un DonPour aller plus loin…

Femmes de ménage : des victoires et des histoires

Femmes de ménage : des luttes modèles et victorieuses

Femme de ménage, un métier à l’intersection des discriminations